LSD (Lysergsäurediethylamid) wurde einst ehrfürchtig als „Atombombe des Geistes“ bezeichnet – eine winzige Menge kann ganze Wahrnehmungswelten erschüttern.

Seit der Entdeckung 1943 durch den Schweizer Chemiker Albert Hofmann hat LSD nicht nur die Medizin, sondern auch die Kultur revolutioniert. In den 1960er-Jahren entwich die Substanz aus dem Labor und wurde zum Treibstoff der Gegenkultur. Niemand wird bestreiten, dass LSD untrennbar mit der Kultur der 1960er verbunden ist – LSD half, eine kulturelle Revolution zu katalysieren. Millionen von Menschen machten damit Bekanntschaft, und LSD wurde zum Symbol für Freiheit, Kreativität und spirituelle Suche. Der Psychologieprofessor Timothy Leary rief mit dem Motto „Turn on, tune in, drop out“ die Jugend zum bewusstseinserweiternden Aufbruch auf. LSD spaltete die Gemüter: Für die einen war es Schlüssel zu neuen Bewusstseinsräumen, für andere ein gefährlicher Wahnsinnsstoff. Kein Wunder, dass LSD bis heute ein Kultphänomen bleibt.

Hinweis: Dieser Guide beleuchtet LSD als kulturelles Phänomen – nicht als Gebrauchsanweisung. Infos zu Wirkung, Risiken, Set und Setting sowie Dosierung findest du z.B. auf PsychonautWiki oder der Seite Set & Setting. Bitte informiere dich dort, wenn du praktische Hinweise suchst.

Tauche mit uns ein in die LSD-Kultur: Von ihrer modernen Geschichte und kulturellen Relevanz über legendäre Ikonen und Künstler, bis hin zu obskuren Anekdoten. Dieser essayistische Guide ist untergründig und informativ mit dem Charme eines echten Entdeckungs-Trips. Mach dich bereit für eine Reise durch Filme, Bücher, Musik, Kunst, Communities, Wissenschaft und skurrile Geschichten rund um LSD!

Abonniere deine Microdose psychedelische Kultur

Der Psychedelische Reise Newsletter bringt dir Inspirationen, neue Beiträge & Podcast-Folgen direkt ins Postfach.

Mit dem Eintrag erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden.

Inhaltsverzeichnis

Filme & Dokus – LSD auf der Leinwand erleben

LSD hat seit den 60ern immer wieder den Weg auf die Leinwand gefunden – mal wild und abstrakt, mal dokumentarisch und informativ. Wer LSD visuell erleben will, findet in diesen Filmen und Dokus spannende Einblicke in die Psychedelia:

-

„The Substance: Albert Hofmann’s LSD“ (2011)

– Dokumentation: Ein filmischer Trip durch die Geschichte der „Atombombe des Geistes“. Regisseur Martin Witz beleuchtet Hofmanns Entdeckung, die Hippie-Ära und die Folgen des LSD-Verbots. Pflichtprogramm für alle, die verstehen wollen, wie LSD die Welt veränderte (inklusive O-Tönen von Hofmann und Zeitzeugen).

-

„Orange Sunshine“ (2016)

– Dokumentation: Die wahre Story der Brotherhood of Eternal Love, einer Hippie-Kommune, die in den späten 60ern massenhaft LSD (bekannt als „Orange Sunshine“) herstellte und verteilte. Ein Einblick in Kaliforniens Untergrund, den viele noch nicht kennen.

Link zur Doku auf Dailymotion

-

„The Sunshine Makers“ (2017)

– Dokumentation: Ebenfalls über die Macher des Orange-Sunshine-LSD – Nicholas Sand und Tim Scully – erzählt dieser Film, wie zwei Idealisten versuchten, die Welt mit LSD zu „erleuchten“. Skurril, spannend und authentisch.

Link zur Doku auf Dailymotion

-

„Journeys to the Edge of Consciousness“ (2019)

– Animations-Doku: Ein ungewöhnlicher Doku-Film, der die ersten LSD-Erfahrungen von Timothy Leary, Aldous Huxley und Alan Watts in psychedelischen Animationen nachzeichnet. Ein visuelles Abenteuer jenseits des Mainstreams, das die philosophische Seite des LSD-Trips einfängt.

Link zum Trailer

-

„Das LSD-Comeback“ (2023)

– 3sat Kulturdoku: Eine aktuelle deutschsprachige Dokumentation von Tita von Hardenberg über die „nüchterne Renaissance“ der Hippie-Droge LSD. Sie fragt provokativ: Kann LSD – 80 Jahre nach Hofmanns erstem Trip – unserer Gesellschaft sogar bei Klimakrise und Depression helfen? Ein neuer Blickwinkel, der zeigt, wie Psychedelika heute wieder zum Hoffnungsträger werden.

Link zur 3sat Mediathek

-

„Hofmann’s Potion“ (2002)

– Dokumentation: Eine liebevoll recherchierte Doku über die frühen Jahre von LSD. Sie folgt chronologisch Albert Hofmanns erster Synthese 1938 und den psychiatrischen Experimenten der 50er, bis hin zum Aufstieg des LSD in der 60s-Counterculture und seinem Verbot. Mit seltenen Archivaufnahmen und Interviews (u.a. Hofmann, Aldous Huxley, Stanislav Grof, Ram Dass) bietet der Film einen offenen Blick auf LSDs kurze, turbulente Geschichte.

Link zur Doku auf Youtube

-

„Magic Trip: Ken Kesey’s Search for a Kool Place“ (2011)

– Dokumentation: Eine Zeitreise auf dem legendären Hippie-Bus Furthur. Die Filmemacher rekonstruieren mit Original-16mm-Aufnahmen die LSD-getränkte Busfahrt von Autor Ken Kesey und seinen Merry Pranksters quer durch die USA 1964. Die Doku zeigt idealistische Acid-Pioniere auf ihrem Trip, der später als Startpunkt der psychedelischen 60er-Ära mythologisiert wurde. Ein Muss für Fans von Tom Wolfes Buch The Electric Kool-Aid Acid Test (das die gleiche Reise beschreibt).

Link zum Trailer auf Youtube

-

„Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics“ (2020)

– Dokumentation: Eine etwas andere Doku (Netflix-Produktion), in der Prominente in humorvollen Anekdoten von ihren Halluzinogen-Erfahrungen erzählen. Mit nachgestellten Szenen und Animationen versucht der Film, typische Trip-Erlebnisse einzufangen – mal absurd lustig, mal informativ. Er liefert keinen Tiefgang wie klassische LSD-Dokus, aber zeigt entstigmatisierend, wie unterschiedlich Bad Trips und Good Trips sein können, wenn Stars wie Sting, Ben Stiller oder Carrie Fisher aus dem Nähkästchen plaudern.

Have a good trip auf Netflix

-

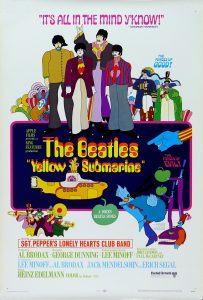

„Yellow Submarine“ (1968)

– Animationsfilm: Bunt, skurril, zeitlos – dieser Zeichentrick-Klassiker der Beatles ist ein visuelles LSD-Erlebnis ohne dass LSD darin direkt vorkommt. Mit psychedelischer Pop-Art-Optik, verrückten Kreaturen und natürlich Beatles-Songs (wie “Lucy in the Sky with Diamonds“) entführt der Film in ein Paradies voller Klang und Farbe. Yellow Submarine gilt als Meilenstein der Psychedelic-Kunst im Mainstream-Kino.

Link zum Film auf Youtube

-

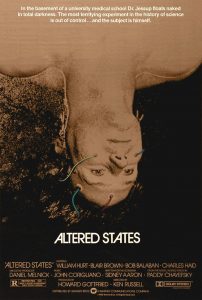

„Altered States“ (1980)

– Spielfilm: Ein wissenschaftlicher Trip: William Hurt spielt einen Psychologen, der in Isolationstanks mit halluzinogenen Drogen experimentiert. Die surrealen Visionen und körperlichen Metamorphosen, die er dabei durchlebt, resultieren in einigen der abgefahrensten Psychedelic-Sequenzen der Filmgeschichte. Regisseur Ken Russell verbindet hier Science-Fiction, Horror und Bewusstseinsexploration – ein Kultfilm, der den LSD-Zeitgeist der 70er/80er spiegelt.

Link zum Trailer auf Youtube

-

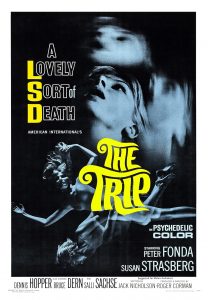

„The Trip“ (1967)

– Spielfilm: Regie: Roger Corman | Drehbuch: Jack Nicholson

Ein filmischer LSD-Trip, der seiner Zeit weit voraus war: In diesem Klassiker der Psychedelic-Ära spielt Peter Fonda einen jungen Werbefachmann, der zum ersten Mal LSD nimmt. Was folgt, ist ein wilder Rausch aus farbigen Lichtwellen, Sinnesverzerrungen und inneren Konflikten – visuell experimentell und stilistisch mutig umgesetzt. Der Film wurde mit echten LSD-Tripberichten entwickelt und gibt einen authentischen Einblick in die damalige Wahrnehmungskultur. Trotz (oder gerade wegen) seiner Trash-Ästhetik gilt „The Trip“ als cineastisches Dokument der Hippie-Zeit – mit legendärem Soundtrack von The Electric Flag.

Link zum Film auf Youtube

-

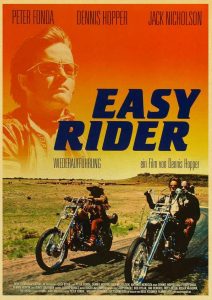

„Easy Rider“ (1969)

– Spielfilm: Regie: Dennis Hopper | Mit: Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson

Dieses Roadmovie ist weit mehr als ein Film über zwei Biker auf dem Weg nach New Orleans. Es ist ein Manifest der Gegenkultur der 60er – mit LSD als unterschwelliger Leitfaden. Besonders ikonisch: die LSD-Szene auf einem Friedhof in New Orleans, in der die Protagonisten während des Trips mit ihren inneren Ängsten konfrontiert werden. Untermalt von psychedelischer Rockmusik (u.a. The Byrds, Jimi Hendrix) vermittelt „Easy Rider“ das Gefühl von Freiheit, Rebellion und drohendem Untergang – ein Meilenstein des New Hollywood.

Link zum Trailer auf Youtube

-

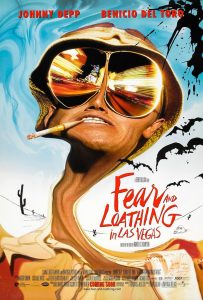

„Fear and Loathing in Las Vegas“ (1998)

– Spielfilm: Regie: Terry Gilliam | Mit: Johnny Depp, Benicio del Toro

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Hunter S. Thompson taucht dieser kultige Film tief in den Wahnsinn eines LSD- und Drogen-trunkenen Roadtrips ein. Johnny Depp spielt den exzentrischen Gonzo-Journalisten Raoul Duke, der zusammen mit seinem Anwalt durch ein völlig verzerrtes Las Vegas taumelt – auf der Suche nach dem „American Dream“. Die halluzinatorischen LSD-Szenen sind visuell überbordend, grotesk und stellenweise verstörend – ein bewusst überzeichneter Trip durch eine zersetzte Konsumgesellschaft. Kultstatus garantiert.

Link zum Trailer auf Youtube

Von abstrusen Drogen-Warnfilmen der 60er (Stichwort: tanzende Cartoon-Elefanten) bis zu Netflix-Dokus der Gegenwart hat LSD seine Spuren im Film hinterlassen. Egal ob du historisches Material oder moderne Experimente suchst – diese Auswahl bietet dir einen breiten Einblick in die filmischen Facetten der LSD-Kultur.

Bücher & Essays – LSD in Literatur und Philosophie

Die Literatur rund um LSD ist so bunt wie die Erfahrungen selbst. Neben bekannten Klassikern gibt es zahlreiche Bücher und Essays, die tiefe Einblicke in Geschichte, Wirkung (Wirkung im Sinne von Einfluss) und Geist von LSD bieten – oft aus ungewöhnlicher Perspektive. Hier eine kuratierte Auswahl lesenswerter Werke:

-

„LSD – Mein Sorgenkind“ (1979)

von Albert Hofmann: Die Autobiografie des LSD-Entdeckers. Hofmann schildert die Geburt von LSD, seinen berühmten Bicycle-Day-Trip 1943 und reflektiert die Chancen und Risiken der Substanz. Ein authentischer Bericht aus erster Hand – in der deutschen Ausgabe sogar mit einem Vorwort von Timothy Leary.

LSD mein Sorgenkind auf Amazon kaufen

-

„The Electric Kool-Aid Acid Test“ (1968)

von Tom Wolfe: Ein journalistisch-literarisches Meisterwerk, das die abgedrehte Reise von Ken Kesey und seinen Merry Pranksters dokumentiert. In grellen Farben wird beschrieben, wie ein bunt bemalter Schulbus voller Acid-Träumer durch die USA tourt und LSD-„Acid Tests“ feiert – Grundlage der Hippie-Mythologie. Wer verstehen will, wie LSD die 60er revolutionierte, kommt an diesem Kultbuch nicht vorbei.

Der electric kool-aid Acid Test auf Amazon kaufen

-

„Annäherungen: Drogen und Rausch“ (1970)

von Ernst Jünger: Kaum zu glauben – der konservative deutsche Schriftsteller Ernst Jünger experimentierte mit LSD! In diesem Essayband berichtet er u.a. von LSD-Sitzungen zusammen mit Hofmann selbst. Jünger analysiert nüchtern und philosophisch seine psychedelischen Erfahrungen. Ein ungewöhnlicher Blick eines Literaten auf das „berauschend Andere“.

Annäherungen. Drogen und Rausch auf Amazon kaufen

-

„Acid Dreams“ (1985)

von Martin A. Lee & Bruce Shlain: LSD-Geschichte aus politischer Sicht. Dieses Sachbuch – auf Deutsch als “Säure Träume” erhältlich – enthüllt die Verstrickungen von CIA & Militär (Stichwort MKULTRA) und zeichnet die kulturelle Revolution nach. Hier erfährt man, wie LSD vom geheimen Psychiater-Tool zur Counterculture-Ikone wurde und warum es schließlich verboten wurde.

Acid dreams auf Amazon kaufen

-

„Die Rose von Paracelsus“ (2014)

von William Leonard Pickard: Ein echter Insider-Roman, geschrieben vom berüchtigten ehemaligen LSD-Chemiker Pickard selbst. In poetisch-fiktiver Form erzählt er von einem verborgenen Netzwerk globaler Acid-Hersteller. Das Buch gilt unter Eingeweihten als moderner Mythos der Underground-LSD-Szene – definitiv nichts, was man im Buchladen an der Ecke findet.

The rose of paracelsus auf Amazon kaufen

-

„How to Change Your Mind“ (2018)

von Michael Pollan: Zwar primär über Psychedelika allgemein, hat dieses Bestseller-Sachbuch (deutsch: “Verändere dein Bewusstsein”) ein Kapitel über LSD und dessen Wiederentdeckung in der Medizin. Pollan, ein renommierter Journalist, beschreibt fesselnd seine eigenen Trips im Selbstversuch und die Psychedelika-Renaissance in Forschung und Therapie. Ein guter Einstieg für Neulinge – mittlerweile auch als Netflix-Doku-Serie verfügbar.

Verändere dein Bewusstsein auf Amazon kaufen

-

„Die Pforten der Wahrnehmung“ (1954)

von Aldous Huxley: Der Essay-Klassiker über eine Mescalin-Erfahrung, der indirekt auch die LSD-Kultur prägte. Huxley beschreibt darin visionär seine halluzinatorischen Wahrnehmungen und philosophischen Einsichten. Dieses Werk inspirierte viele spätere Psychonauten (nicht zuletzt Jim Morrison von den Doors) und ist in Deutschland als “Die Pforten der Wahrnehmung / Himmel und Hölle“ erhältlich.

Die Pforten der Wahrnehmung auf Amazon kaufen

-

„Psychedelische Erfahrungen: Ein Handbuch nach Weisungen des Tibetanischen Totenbuches“ (OT: The Psychedelic Experience, 1964)

von Timothy Leary, Ralph Metzner & Richard Alpert: Dieses Handbuch – herausgegeben 1979 auf Deutsch – war so etwas wie der Leitfaden zur geistigen Navigation während eines LSD-Trips. Basierend auf dem Tibetischen Totenbuch liefert es einen praktischen und spirituellen Rahmen, um das Ego-Sterben und Wiedergeborenwerden während eines Trips zu verstehen. John Lennon ließ sich von diesem Buch zu “Tomorrow Never Knows“ inspirieren.

The psychedelic Experience auf Amazon kaufen

-

„Das Licht“ (2019)

von T. C. Boyle: Ein Roman, der die LSD-Experimente von Timothy Leary an der Harvard-Universität ins Visier nimmt. Boyle erzählt aus Sicht eines fiktiven Assistenten, der 1962 zu Learys berühmten Psilocybin- und LSD-Sitzungen stößt. Mit viel Zeitkolorit zeigt der Roman den Übergang von der Forschung zum ausschweifenden Selbstversuch – von seriöser Wissenschaft zur “Bewusstseinsrevolution“, die Leary mit einer Kommune und freien Liebesexperimenten anzettelt. Das Licht bietet einen packenden, literarischen Zugang zur LSD-Ära der 60er.

Das Licht auf Amazon kaufen

-

„Therapie mit Substanz“ (2015)

von Friederike Meckel-Fischer: In diesem deutschsprachigen Sachbuch berichtet die Psychotherapeutin Dr. Meckel-Fischer von ihren Erfahrungen mit LSD- und MDMA-Therapiesitzungen in der Schweiz. Sie schildert detailliert, wie kontrollierte psychedelische Psychotherapie aussehen kann und welche erstaunlichen Verbesserungen bei Depressionen, Traumata und anderen Störungen möglich sind. Das Buch schlägt eine Brücke zwischen den legalen LSD-Therapie-Studien der 60er und dem aktuellen Wiederaufleben dieser Ansätze in heutigen klinischen Studien.

Therapie mit Substanz beim Nachtschatten Verlag kaufen

-

„Be Here Now“ (1971)

von Ram Dass: Zwar kein klassisches LSD-Buch, aber ohne LSD wäre es nie entstanden. Ram Dass (alias Richard Alpert, Learys Harvard-Kollege) beschreibt in diesem spirituellen Kultbuch seinen Weg nach den Drogen – von intensiven LSD-Erfahrungen hin zur Meditation und Indienreise, wo er seinen Guru findet. Die originelle Mischung aus Erfahrungsbericht, Comic-Zeichnungen und Weisheiten über das Hier-und-Jetzt machte das Buch zur “Bibel“ der hippiesken Sinnsucher. Seit 2022 gibt es endlich eine deutsche Ausgabe (“Sei jetzt hier“), die zeigt, wie LSD auch zur Hinterfragung des Ego und zur Suche nach dauerhafter Erleuchtung führen kann.

Be here now auf Amazon kaufen

Ob persönliche Erfahrungsberichte, historische Abhandlungen oder literarische Experimente – LSD hat eine Bibliothek voller Inspiration geschaffen. Diese Bücher und Essays laden zum Stöbern ein und zeigen: LSD beeinflusste nicht nur Trips, sondern auch Texte und Ideen ganzer Generationen. Diese Liste kratzt natürlich nur an der Oberfläche, es gibt unzählige wertvolle Werke welche LSD thematisieren

Psychedelische Reise Unterstützer werden

Unsere Inhalte entstehen mit viel Herz und Recherche. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, hilf mit, unsere Arbeit zu ermöglichen und sichtbar zu machen. 💛

Musik & Klangwelten – Psychedelische Sounds unter LSD-Einfluss

Kaum etwas hat die moderne Musik so geprägt wie LSD. Seit den 1960ern steht psychedelische Musik synonym für klangliche Experimente, entfesselte Kreativität und das Überschreiten konventioneller Grenzen – ganz im Geiste des Acid Trips. LSD brachte Musiker dazu, neue Sounds zu erfinden und Hörer in noch nie dagewesene Klangwelten zu entführen. Hier einige Highlights (und Geheimtipps) aus den LSD-getränkten Soundgalaxien:

-

Psychedelic Rock der 60er:

Bands wie The Beatles, Pink Floyd oder The Doors revolutionierten die Popmusik unter LSD-Einfluss. Songs wie „Lucy in the Sky with Diamonds“ oder „Tomorrow Never Knows“ (Beatles) öffneten der breiten Masse Türen in kosmische Klangräume. Im Studio wurden Techniken wie rückwärts abgespielte Bänder, Verzerrungen und Hall-Effekte genutzt, um LSD-Effekte musikalisch nachzuahmen. Weniger bekannt, aber wegweisend: 13th Floor Elevators, eine der ersten Bands, die sich offen „psychedelisch“ nannten, mischten bereits 1966 Rock mit wildem Acid-Sound. Auch Jefferson Airplane mit ihrem surrealen Hit „White Rabbit“ (1967) oder Jimi Hendrix auf dem Album “Are You Experienced“ ließen LSD-Erlebnisse in ihre Musik einfließen – Hendrix’ Gitarrensoli und Feedback-Orgien setzten bis dato ungehörte Klangmaßstäbe.

-

Krautrock & elektronische Experimente:

Auch in Deutschland hinterließ LSD Spuren. Späte 60er/70er-Bands wie Amon Düül II, Can oder Ash Ra Tempel verbanden Rock mit avantgardistischen Klängen – oft in LSD-getränkter Kommune-Atmosphäre. Ihr Krautrock war ein hypnotischer Soundtrip, der z.B. den Grundstein für Ambient und Techno legte. Ebenso experimentierte Synth-Pionier Klaus Schulze (Tangerine Dream) mit endlosen, tranceartigen Sequenzen – Musik gewordener Trip. Ein legendäres Zeitdokument ist das Album „Seven Up“ (1973), das Ash Ra Tempel gemeinsam mit LSD-Guru Timothy Leary einspielte: Hier wurde gewissermaßen LSD selbst auf Vinyl gepresst (angeblich mischte Leary den Musikern dafür LSD ins namensgebende Getränk „7-Up“!).

-

Acid Tests & Grateful Dead:

In Kalifornien wurden bei den legendären Acid Tests Mitte der 60er nicht nur Menschen, sondern auch die Musik „getestet“. Die Band Grateful Dead spielte stundenlange Jams vor einem LSD-beflügelten Publikum. Daraus entstand die Jam-Band-Kultur und ein ganzer Musikstil, der live improvisiert und bewusstseinserweiternd war. Owsley „Bear“ Stanley – LSD-Chemiker und Dead-Soundmann – sorgte zugleich für guten Sound und guten Stoff. (Stanley produzierte später geschätzte 10 Millionen LSD-Trips und prägte mit seinem Owsley Acid eine ganze Ära.) Die Live-Mitschnitte der Dead, etwa das Album “Live/Dead“ (1969) mit der 23-minütigen “Dark Star“-Jamsession, fangen diese verschmolzene Musik-Trance perfekt ein.

-

Acid House & Acid Techno:

Kaum zwei Jahrzehnte nach Woodstock flackerte der LSD-Spirit auch in der Clubkultur auf. Mitte der 1980er entstand in Chicago der Acid House – ein House-Subgenre mit bewusstseinserweiterndem Twist. Die erste Acid-Hymne „Acid Tracks“ (1987 von Phuture) verdankt ihren Titel angeblich LSD-getränkten Clubnächten. Die ikonischen TB-303-Basslines klangen dabei wie akustische Halluzinationen – was vielen Außenstehenden prompt als LSD-Anspielung erschien. Aus Acid House entwickelte sich in den 90ern Acid Techno – noch treibender, rauer und mit hypnotischen 303-Sounds. LSD blieb in dieser Rave-Subkultur als Inspirationsquelle erhalten. Ein legendäres Augenzwinkern lieferte Techno-Pionier Richie Hawtin alias Plastikman 1993 mit dem Album „Sheet One“, dessen CD-Hülle perforiert war wie ein Bogen LSD-Trips – eine Design-Provokation, die einem Fan sogar eine Festnahme wegen vermeintlichen Drogenbesitzes einbrachte. Zugleich schwören Raver bis heute auf die Kombination: Wer Acid-Techno auf Acid erlebt, dem öffnen sich völlig neue Klangdimensionen – Musik und Droge verschmelzen dann zu einem einzigen rauschartigen Trip.

-

Psytrance & Goa:

In den späten 80ern und 90ern lebte der LSD-Spirit in neuen Szenen weiter. In Goa (Indien) verschmolzen Acid-House-Beats mit fernöstlichen Klängen zur Geburt des Goa Trance. Treibende Bassdrums bei ~145 BPM, spiralförmige Synth-Melodien und wahre Sound-Ekstasen – Psytrance ist bis heute die elektronische Entsprechung eines LSD-Rausches. Acts wie Hallucinogen, Infected Mushroom oder Shpongle (letzterer eher Downtempo/Psychill) schaffen akustische Landschaften, in denen man sich verlieren kann. Ein Geheimtipp aus der Goa-Ära ist der Track „L.S.D.“ (1994) vom Projekt Hallucinogen – eine rasante Trance-Hymne, die mit Sprach-Samples sogar die Chemie und Wirkung von LSD thematisiert. Und die Szene lebt: Auf heutigen Psytrance-Festivals wie Boom (Portugal) oder Ozora (Ungarn) wird die psychedelische Kultur gefeiert – mit farbenfroher UV-Kunst, Laserprojektionen und stundenlangen DJ-Sets, die Tausende in kollektive Trance versetzen (eine Erfahrung, die nüchtern einem LSD-Trip schon ziemlich nahekommt).

-

Klangkunst & Soundscapes:

LSD inspirierte auch experimentelle Klangwelten jenseits klassischer Musik. Der Bewusstseinsforscher John C. Lilly versuchte gar, mit Hilfe von LSD und Isolationstanks die Kommunikation mit Delfinen aufzunehmen – wobei die „Musik“ hier die klickenden Laute der Meeressäuger waren (mit LSD leider ohne Übersetzungserfolg). In der modernen psychedelischen Therapie werden spezielle Musik-Playlists eingesetzt, um Trips zu begleiten – von klassischer indischer Sitar-Musik bis zu ambienten Drone-Sounds. Zudem gibt es Künstler wie Brian Eno, die zwar nicht explizit LSD-Musik machen, aber mit ihren Ambient-Klängen raumöffnende Hörerlebnisse schaffen, die an LSD-Trip-Erfahrungen erinnern. Auch neuere Neo-Psychedelic-Bands (z.B. Tame Impala oder Animal Collective) führen das Erbe fort und bringen trancehafte Sounds in die aktuelle Popkultur, oft inspiriert von den Pionieren der 60er.

Vom Acid Rock der Sixties über Trance-Beats bis zu avantgardistischer Klangkunst – LSD hat die Ohren dieser Welt geöffnet. Viele Hörer berichten, Musik auf LSD synästhetisch zu erleben (Töne sehen, Farben hören). Kein Wunder, dass unzählige Musiker versucht haben, genau dieses Gefühl in ihre Stücke zu packen. Schnapp dir gute Kopfhörer, lege ein Album wie Pink Floyds „The Piper at the Gates of Dawn“ oder Shpongles „Are You Shpongled?“ auf – und lass dich in die psychedelische Klanggalaxie entführen!

Kunst & Visuelle Kultur – Bunte Visionen auf Acid

Bunte Fraktale, flüssige Formen, leuchtende Farben – LSD hat die visuelle Kunst vielleicht sogar noch stärker beeinflusst als die Musik. Künstler aller Genres versuchten, das Unbeschreibliche sichtbar zu machen. So entstand eine ganze psychedelische Ästhetik, die bis heute populär ist. Hier ein Blick in die Welt der LSD-Kunst:

-

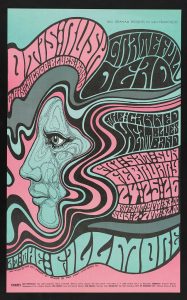

Psychedelic Art der 60er:

In der Hippie-Ära explodierte die bildende Kunst förmlich in psychedelischen Mustern. Poster-Art aus San Francisco – etwa für Konzerte im Fillmore – verband verschnörkelte Typografie mit grellen Regenbogenfarben. Künstler wie Wes Wilson, Victor Moscoso oder Rick Griffin versteckten oft Botschaften und optische Illusionen in ihren Plakaten. Ziel: den Zustand eines LSD-Trips visuell einfangen. Ein typisches Element war z.B. das Paisley-Muster (tropfenförmige Ornamente), das zum Symbol der 60s-Psychedelia wurde. Diese Kunstform war underground, aber ihre Einflüsse sieht man bis heute in Design, Mode und selbst in der Werbung.

-

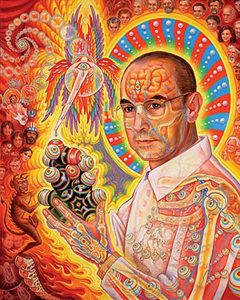

Visionäre Malerei:

Einige Maler ließen sich von LSD direkt zu neuen Techniken inspirieren. Isaac Abrams etwa gründete 1965 in NYC die erste Galerie für psychedelische Kunst und malte surreale Landschaften voller Augen, Götter und kosmischer Symbole. Alex Grey, ein zeitgenössischer Künstler, schuf detaillierte Gemälde des menschlichen Energiekörpers – inspiriert von zahlreichen LSD- und DMT-Erfahrungen. Solche Visionary Artists versuchen, spirituelle und transzendente Gehalte des Trips einzufangen. Ihre Werke zieren heute Albumcover, Festival-Banner und Wohnzimmer von Psychonauten weltweit.

-

Blotter Art – LSD als Leinwand:

Kurioserweise wurde sogar das Trägermaterial von LSD zum Kunstobjekt. Nach dem Verbot in den späten 60ern kam LSD oft in Form kleiner, bedruckter Papierquadrate (Blotter) in Umlauf. Schon bald begannen Underground-Künstler, ganze Bögen LSD-Trips mit originellen Grafiken zu verzieren – von Cartoon-Figuren bis mystischen Symbolen. Diese Blotter Art entwickelte sich in den 1970ern zu einer eigenen Szene. Sammler wie Mark McCloud horteten Zigtausende verschiedener Designs (sein Archiv nennt er augenzwinkernd „Institute of Illegal Images“). Heutzutage werden undipped (ungetränkte) Blotter-Kunstbögen legal als Druckwerke verkauft – LSD-Pop-Art sozusagen.

Ein LSD-Blotterkunst-Design mit Eye-of-Horus-Motiv (ca. 1982). Solche perforierten Bögen enthielten früher dutzende Mikrodosierungen LSD und wurden mit ikonischen Grafiken bedruckt. Blotter Art vereint somit Subkultur und Kunst – oft mit grellen Farben, Cartoonfiguren oder mystischen Symbolen. Undipped Blotter Sheets (also ohne LSD) werden heute als Sammlerobjekte gehandelt.

- Multimedia & Design: LSD schuf auch neue Kunstformen, etwa die berühmten Liquid Light Shows: Dabei werden auf Overhead-Projektoren farbige Öle und Flüssigkeiten vermischt und live auf Wände oder Bands projiziert – ein fließendes, ständig wechselndes Farbspektakel, das vor allem Psychedelic-Rock-Konzerte begleitete. Gruppen wie die Joshua Light Show in New York perfektionierten dies zu einer eigenständigen Kunst. In Architektur und Industriedesign jener Zeit spiegelt sich LSD in organischen, geschwungenen Formen (z.B. Verner Panton’s psychedelische Einrichtungskonzepte mit knalligen Farben). Und nicht zuletzt die Mode: Batik-Shirts, Op-Art-Muster, lange wallende Stoffe – LSD machte auch den Kleiderschrank bunter.

- Comics & Illustration: Die LSD-Welle färbte sogar auf Comics ab. Underground-Comix-Künstler wie R. Crumb hatten zwar ambivalente Beziehungen zu LSD, doch viele ihrer surrealen, verzerrten Panels wirken wie Drogenträume (Crumb selbst sagte einmal, ein LSD-Trip 1965 habe seinen Zeichenstil nachhaltig verändert). Spätere Graphic Novels, wie “The Invisibles” von Grant Morrison, integrierten Psychedelika direkt in ihre Story. Selbst Superhelden-Comics der 70er experimentierten mit psychedelischen Ausgaben – z.B. Doctor Strange’s magische Dimensionen oder der Batman-Schurke Professor Pyg mit seinen bewusstseinsverändernden Substanzen. LSD hatte die Türen der Popkultur geöffnet – bis in die Welt der bunten Bildergeschichten.

Die psychedelische Kunst zeigt: Bilder können manchmal ausdrücken, wofür Worte nicht reichen. Was ein Trip mit der Wahrnehmung macht – die Auflösung von Grenzen, das Verschmelzen von Innen und Außen – das spiegelt sich in all diesen Kunstformen wider. Interessanterweise galt LSD-Kunst in etablierten Kreisen lange als Kitsch oder trivial, doch inzwischen hängen Werke von Visionary Artists auch in Museen. Und viele heutige Digital Artists (Fraktalkunst, VR-Erlebnisse) berufen sich ebenfalls auf LSD-Erfahrungen. Fazit: Ohne LSD wäre die visuelle Kultur des letzten halben Jahrhunderts deutlich ärmer – oder zumindest weniger farbenfroh!

Ikonen & Persönlichkeiten – Die Gesichter der LSD-Kultur

Hinter jedem Kultphänomen stehen Menschen, und die LSD-Kultur hat mehr als genug schillernde Persönlichkeiten hervorgebracht. Einige Namen kennt fast jeder, andere wirkten im Verborgenen – doch alle haben LSD auf ihre Weise geprägt. Hier eine Auswahl bedeutender Ikonen der LSD-Geschichte:

-

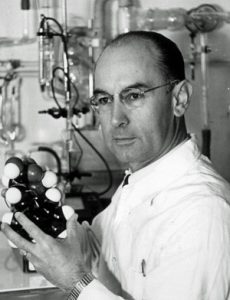

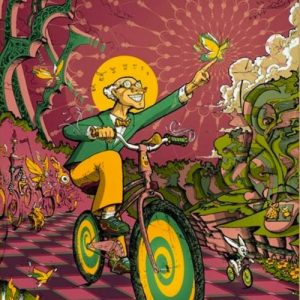

Albert Hofmann (1906–2008)

– Entdecker & Mystiker: Der Schweizer Chemiker, der LSD zum ersten Mal synthetisierte und am eigenen Leib erlebte. Hofmann nannte LSD sein „Sorgenkind“ und zugleich „Wundermittel“. Sein tiefes Verständnis und Respekt vor der Substanz machten ihn bis ins hohe Alter (er wurde 102!) zum weisen Botschafter des LSD. Hofmann betrachtete LSD als „Heilmittel für die Seele“, warnte aber auch vor Missbrauch. Sein legendärer erster Fahrrad-Trip am 19. April 1943 wird bis heute als Bicycle Day weltweit gefeiert.

-

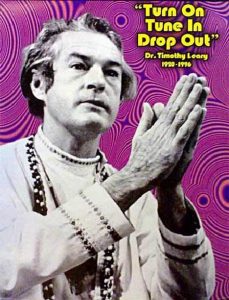

Timothy Leary (1920–1996)

– Guru & Provokateur: Der Harvard-Psychologe, der zum bekanntesten LSD-Guru der Welt wurde. Mit Slogans wie „Turn on, tune in, drop out“ propagierte Leary LSD als Weg zu persönlicher und gesellschaftlicher Befreiung. Er gründete eigene spirituelle Organisationen, experimentierte mit Psychotherapie und schreckte auch vor Skandalen nicht zurück. Von der Presse wurde er als „gefährlichster Mann Amerikas“ verschrien – zugleich inspirierten seine Schriften und Workshops tausende Psychonauten. Ohne Leary kein LSD-Boom der 60er!

-

Ken Kesey (1935–2001)

– Merry Prankster & Autor: Bekannt durch seinen Roman “Einer flog über das Kuckucksnest” war Kesey auch eine Schlüsselfigur der Acid-Hippies. Mit seinem bunt bemalten Schulbus und den Merry Pranksters zog er quer durch die USA und veranstaltete die ersten Acid Tests – wilde LSD-Partys mit Schwarzlicht, Neonfarben und Livemusik (Grateful Dead). Kesey verkörperte den anarchischen, kreativen Geist des LSD-Untergrunds. Sein Leben war selbst wie ein psychedelischer Roman, festgehalten in Tom Wolfes Buch The Electric Kool-Aid Acid Test.

-

Owsley Stanley (1935–2011)

– „Bear“, der Acid-Chemiker: Owsley „Bear“ Stanley war der Mann hinter dem reinen LSD in der Hippie-Ära. Als begnadeter Chemiker produzierte er in San Francisco kiloweise hochwertiges LSD – sein Name wurde zur Legende, sein Produkt („Owsley Acid“) zum Qualitätsbegriff. Nebenbei war er Soundingenieur der Grateful Dead und formte das Klangbild der Psychedelic-Rock-Konzerte. Owsley lebte im Hintergrund, aber ohne ihn hätte die musikalische und kulturelle Explosion der späten 60er weit weniger bunt ausgesehen.

-

Stanislav Grof (geb. 1931)

– Therapeut & Forscher: Ein tschechischer Psychiater, der LSD in den 1950ern und 60ern in über 4.000 Therapiesitzungen einsetzte. Grof entwickelte die LSD-Psychotherapie weiter, dokumentierte transzendente Erlebniswelten und legte den Grundstein für die heutige psychedelische Therapie. Nach dem LSD-Verbot wich er auf holotrope Atemarbeit aus. Seine Bücher („Das Abenteuer der Selbstentdeckung“, „LSD-Psychotherapie“) sind Standardwerke und zeigen LSD als Werkzeug zur Erforschung der tiefsten Schichten der Psyche.

-

Amanda Feilding (geb. 1943)

– Psychedelic Renaissance Lady: Die britische Gräfin und Forscherin, die mit ihrer Beckley Foundation seit den 2000ern wesentlich zur Wiederbelebung der LSD-Forschung beiträgt. Feilding experimentierte in jungen Jahren sogar mit Trepanation (Schädelbohrung) zur Bewusstseinssteigerung und widmete sich später der Drogenpolitik-Reform. Sie finanzierte einige der ersten modernen Studien – z.B. die erste Gehirnscan-Studie mit LSD – und ist eine wichtige Stimme für die wissenschaftliche Entstigmatisierung psychedelischer Substanzen.

-

Ernst Jünger (1895–1998)

– Literat & Psykonaut: Überraschend, aber wahr – auch der deutsche Schriftsteller Ernst Jünger zählt zu den LSD-Ikonen. Jünger, bekannt für seine Weltkriegs-Memoiren, pflegte ab den 1950ern eine Freundschaft mit Hofmann. Er unternahm mehrere LSD-Trips im privaten Kreis, die er literarisch verarbeitete (teils verschlüsselt in „Besuch auf Godenholm“). Jünger sah LSD als Mittel, um metaphysische Bereiche des Geistes zu erforschen, und diskutierte mit Hofmann über Mystik und Bewusstsein. Eine faszinierende Randfigur, die zeigt, wie LSD völlig unterschiedliche Menschen begeisterte.

Dies sind nur einige der prägenden Köpfe. Man könnte auch Terence McKenna (sprachgewaltiger Philosoph des psychedelischen Zeitalters), Sasha Shulgin (Chemiker und Entdecker vieler verwandter Psychedelika), Ram Dass (Ex-Harvard-Professor, der durch LSD zum Yogi wurde) oder Humphry Osmond (Psychiater, der den Begriff “psychedelisch” prägte) nennen. Sie alle tragen zum lebendigen Mythos LSD bei. Ihre Lebensgeschichten lesen sich oft selbst wie Abenteuerromane – voller Visionen, Risiken, Revolte und Erkenntnis.

Communities & Foren – Psychedelische Gemeinschaften damals & heute

LSD war schon immer mehr als ein Solo-Trip – eine Community-Erfahrung gehört fast dazu. Von den Hippie-Kommunen der 60er über heutige Online-Foren: Menschen, die LSD erleben, suchen den Austausch mit Gleichgesinnten. Hier einige wichtige Communities & Foren der LSD-Kultur:

-

Historische Communities:

In den 1960ern entstanden um LSD wahre Gemeinschaften. Die Merry Pranksters von Ken Kesey sind ein Beispiel – eine bunte Truppe von Künstlern, Freaks und Freigeistern, die LSD-Ausflüge zelebrierten. Ebenso formierten sich Hippie-Kommunen (wie Drop City oder die Szene im Haight-Ashbury-Viertel von San Francisco), wo LSD oft sakrament ähnlich geteilt wurde. In diesen Communities wurde LSD fast zur Lebenseinstellung – man glaubte an Liebe, Frieden und ein erweitertes Bewusstsein als soziales Ideal.

-

The Brotherhood of Eternal Love:

Eine legendäre Gemeinschaft aus Orange County, Kalifornien, die in den späten 60ern als quasi-geheime LSD-Verteiler agierte. Ihr Ziel: Möglichst viele Menschen mit LSD „erleuchten“. Die Brotherhood finanzierte sogar den großen LSD-Produktionsbetrieb rund um Owsley Stanley und später das Orange-Sunshine-Labor. Obwohl die Brotherhood irgendwann von der Polizei zerschlagen wurde, lebt ihr Mythos als “Hippie-Mafia” fort – eine kuriose Mischung aus Spiritualität und organisiertem Verbrechen im Dienste des Acid.

-

Online-Foren & Plattformen (heute):

Heutzutage hat sich viel in die digitale Welt verlagert. Es gibt blühende Internetforen und Reddit-Communities, in denen Psychonauten Erfahrungen austauschen. Zum Beispiel:

– eve&rave (Schweiz) – Das Schweizer Drogenforum für risikobewussten und selbstverantwortlichen Umgang mit Drogen. Hier werden Substanzinfos, Tripberichte und Safer-Use-Tipps geteilt, oft mit einem Fokus auf Harm Reduction.

– Land der Träume (LdT) – Ein großes deutschsprachiges Forum, das als führende Plattform für Drogen-Tripberichte und Erfahrungsaustausch gilt. Über 5.000 Tripberichte zu 80+ Substanzen bietet allein diese Community – ein Schatz an Geschichten und Wissen, der die psychedelische Diskussion bereichert.

– Bluelight.org (international) – Ein großes englischsprachiges Forum für alle Drogen, mit starkem Fokus auf Safer Use. LSD-Reisende tauschen hier Tipps aus, wie man Bad Trips vermeidet, oder berichten von ihren schönsten Erlebnissen.

– Shroomery.org – Obwohl primär ein Magic-Mushroom-Forum, gibt es eigene Bereiche für LSD. Die Community ist seit den frühen 2000ern aktiv und kombiniert Fachwissen mit lockerem Austausch (inkl. klassischer “Trip Reports”).

– Reddit (r/LSD, r/psychonaut etc.) – In Subreddits mit zehntausenden Mitgliedern werden Fragen gestellt („Wie bereite ich mich mental auf LSD vor?“), Memes geteilt, aber auch ernsthafte Diskussionen über Philosophie und Neuigkeiten aus der Forschung geführt. -

Psychedelische Gemeinschaften & Stammtische:

In vielen Städten (auch in Deutschland) gibt es mittlerweile Psychedelic Societies – offizielle Gruppen, die Treffen, Vorträge und Integration Circles veranstalten. Obwohl LSD illegal ist, geht es in solchen Kreisen um Aufklärung und Austausch in geschütztem Rahmen. Beispiele: Die Psychedelic Society Leipzig oder die Psychedelic Society Switzerland. Auch Konferenzen wie Breaking Convention (UK) oder Psychedelic Science (USA) bringen Community und Wissenschaft zusammen – LSD ist dort immer ein heißes Thema.

-

Wissensseiten: Erowid & PsychonautWiki:

Keine klassischen „Communities“ im Foren-Sinne, aber immense Wissensfundgruben, die von der Community getragen werden. Erowid sammelt seit den 90ern Erfahrungsberichte und Fakten zu LSD und anderen Substanzen. PsychonautWiki (ein Wiki von und für Psychonauten) dokumentiert Effekte, Chemie, Trip-Tipps usw. Beide Seiten sind gemeinnützig und leben vom Beitrag freiwilliger Autoren – echte Gemeinschaftsprojekte also, die Safe Use und Bildung fördern.

Ob offline am Lagerfeuer oder online im Thread: Der Austausch über LSD ist für viele Nutzer essenziell. Gemeinschaft bietet Rückhalt – besonders weil LSD-Erfahrungen so tief gehen können, dass man Redebedarf hat. Außerdem entstehen aus diesen Communities immer wieder neue Projekte – vom Zine (Underground-Magazin) bis zur Legalize-Initiative. LSD-Kultur war und ist eine Mitmach-Kultur.

Wissenschaft & Forschung – LSD vom Labor zur Klinik

LSD begann im Labor und kehrt nun dorthin zurück: Die Wissenschaft hat LSD immer sowohl mit Faszination als auch mit Skepsis betrachtet. In den 1950er- und 60er-Jahren boomte die Forschung, dann folgte ein langer Stillstand – heute erleben wir ein Revival. Ein Überblick über Geschichte und aktuellen Stand:

-

Frühe Psychiatrie & Modell-Psychose:

Kurz nach Hofmanns Entdeckung wurde LSD Forschern weltweit (als Arzneimittel Delysid) von Sandoz zur Verfügung gestellt. Psychiater probierten LSD als Therapiehilfe – und als Modell für psychotische Zustände. Die Idee: Ärzte könnten durch LSD nachempfinden, wie sich Schizophrenie anfühltlsd.info. In Saskatchewan (Kanada) behandelten Humphry Osmond und Kollegen erfolgreich Alkoholiker mit LSD – viele blieben nach intensiven Trips dauerhaft abstinent. Diese Therapie-Erfolge verblüfften die Fachwelt. LSD schien zeitweise eine Wunderwaffe gegen verschiedenste mentale Leiden zu sein, von Ängsten bis Depression.

-

CIA & Militär-Experimente:

Eine weniger rühmliche Seite der LSD-Geschichte – in den 50ern interessierten sich Geheimdienste für LSD als mögliches „Wahrheitsserum“ oder Waffe. Unter Projektnamen wie MKULTRA wurden Probanden (teils unwissentlich) hohen Dosen ausgesetzt, um Gehirnwäsche oder Verhaltenskontrolle zu studieren. Berüchtigt sind Aktionen wie Operation Midnight Climax, wo die CIA in geheimen Bordellen Besucher mit LSD im Drink dosierte, um ihr Verhalten zu beobachten. Diese Experimente waren ethisch höchst fragwürdig und wurden später skandalisiert. Sie trugen aber zum LSD-Mythos als mächtige, angsteinflößende Substanz bei.

-

Verbot und Flaute:

Ende der 60er geriet LSD außer Kontrolle – Millionen Konsumenten weltweit, kulturelle Umbrüche, aber auch Panikmache in den Medien. 1971 wurde LSD nahezu global verboten (UNO-Konvention). Die Forschung brach abrupt ab. Wissenschaftler durften die Substanz kaum noch legal erhalten. LSD verschwand aus den Laboren und wanderte in den Untergrund. Rund 30 Jahre lang gab es fast keine klinischen Studien mehr. Dafür entstanden Mythen (teils Urban Legends): vom angeblich „hängengebliebenen“ Tripper, der für immer glaubt, eine Orange zu sein, bis zur Legende, LSD verursache Chromosomenschäden. Die Wissenschaft zog sich zurück, LSD wurde Tabu.

-

Neuzeitliches Revival:

Seit den 2000ern kehrt LSD langsam in die Labore zurück – im Zuge der allgemeinen Psychedelic Renaissance. Forscher wie Dr. Robin Carhart-Harris in London wagten die ersten genehmigten LSD-Studien. 2016 gelang erstmals ein Gehirnscan von LSD-Usern im fMRI: Die Bilder zeigten, dass unter LSD völlig neue Verbindungen im Gehirn entstehen – vormals getrennte Hirnareale kommunizieren plötzlich, was vermutlich die intensiven Halluzinationen und das Gefühl der Einheit erklärt. Ein Durchbruch, der von Neuropsychopharmakologen wie David Nutt mit Jubel aufgenommen wurde („Wir haben 50 Jahre darauf gewartet“). Man fand u.a.: Das Default Mode Network (zuständig fürs Ego-Gefühl) wird gedrosselt – ein wissenschaftlicher Beleg für Phänomene wie Ego-Auflösung.

-

Therapeutische Studien:

Ebenfalls bahnbrechend war 2014 eine Schweizer Pilotstudie unter Peter Gasser, die erstmals nach Jahrzehnten LSD in der Psychotherapie testete. Ergebnis: LSD-unterstützte Therapie bei Angstpatienten (z.B. Krebspatienten mit Todesangst) führte zu deutlicher Angstreduktion – und das ohne schwere Nebenwirkungen. Auch wenn die Teilnehmerzahl klein war, war dies ein Proof of Concept, dass LSD sicher in therapeutischem Setting eingesetzt werden kann. Seitdem laufen weitere Studien: LSD bei Depression, LSD bei Cluster-Kopfschmerz (hier gibt es viele Berichte, dass Mikrodosen helfen), LSD-Mikrodosierung und Kreativität etc. Selbst renommierte Zeitschriften wie Nature berichteten wieder über LSD, und Regierungen erteilen zögerlich Sondergenehmigungen für Forschung.

-

Microdosing & Selbstoptimierung:

Ein heißes Thema der letzten Jahre ist das Mikrodosieren von LSD – also winzige Mengen (z.B. 10 Mikrogramm), die keine Halluzinationen auslösen, aber angeblich Kreativität und Fokus steigern. Vor allem im Silicon Valley und der Biohacker-Szene wurde dies zum Trend. Wissenschaftlich ist das Feld noch jung – erste placebokontrollierte Studien deuten an, dass viele Effekte eher mild sind oder Placebo-Effekte darstellen. Dennoch läuft viel Selbstversuch-Forschung: Apps wie „Microdose.me“ sammeln Daten von Freiwilligen. LSD könnte in Kleinstmengen stimmungsaufhellend wirken – doch hier steht die Wissenschaft noch am Anfang, und fundierte Ergebnisse sind abzuwarten.

Insgesamt nähert sich die Wissenschaft LSD wieder mit vorsichtigem Respekt. Was Hofmann einst ahnte, scheint sich zu bestätigen: LSD ist kein Teufelszeug, sondern ein potentes Werkzeug, das – richtig eingesetzt – wertvolle Einsichten liefern kann. Neurowissenschaftler nutzen es, um das Bewusstsein besser zu verstehen (Carhart-Harris formulierte daraus die „Entropic Brain“-Hypothese). Therapeuten sehen darin eine Chance, festgefahrene psychische Muster aufzubrechen. Natürlich bleibt LSD ein starkes Psychedelikum und ist nicht ohne Risiken – aber die Forschung liefert uns zunehmend Daten, wie und warum es wirkt. Die nächsten Jahre könnten spannend werden: Vielleicht sehen wir LSD irgendwann tatsächlich als zugelassenes Medikament in bestimmten Therapien. Bis dahin bleibt es im wissenschaftlichen Sinne noch Pionierland, das aber mit viel Enthusiasmus neu kartiert wird.

Microdosing & LSD-Derivate – Aktuelle Trends und legale Alternativen

In jüngster Zeit ist LSD wieder vermehrt in aller Munde – nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Alltagskultur. Zwei Schlagworte sind hier besonders präsent: Microdosing und LSD-Derivate. Beide stehen für einen modernen, pragmatischeren Umgang mit dem einstigen Hippie-Stoff – und bieten interessante (teils kontroverse) Perspektiven.

-

Microdosing als Lifestyle-Trend:

Wie oben erwähnt, setzen einige Menschen auf regelmäßige Mikrodosen LSD (typischerweise 5–15 µg, etwa 1/10 einer üblichen Trip-Dosis), um Stimmung, Kreativität oder Produktivität zu verbessern. In Szenen wie der Tech-Industrie Kaliforniens wurde dies zeitweise als Geheimtipp gehandelt. Populäre Bücher und Berichte (etwa von Ayelet Waldman oder in Pollans Werk) befeuerten den Hype. Microdosing gilt manchen als „Kaffee 2.0“ oder natürliches Antidepressivum – allerdings sollte man die Euphorie bremsen: Kontrollierte Studien finden oft keine signifikanten Unterschiede zu Placebo. Dennoch berichten viele Nutzer subjektiv von positiven Effekten (bessere Konzentration, weniger Angst, „Flow“-Gefühl). Wichtig: Auch bei Mikrodosen handelt es sich um eine illegale Substanz (in den meisten Ländern), und die langfristigen Auswirkungen sind kaum erforscht. Wer sich dafür interessiert, sollte sich gründlich einlesen und bewusst mit Risiken umgehen.

-

Legale LSD-Derivate:

Da LSD selbst in fast allen Ländern verboten ist, haben findige Chemiker in den letzten Jahren legale Alternativen entwickelt. Diese Lysergamid-Derivate – oft als „Research Chemicals“ verkauft – sind strukturell eng mit LSD verwandt, aber nicht explizit illegal, solange sie neu und nicht gelistet sind. Beispiele sind ALD-52, 1P-LSD, 1cP-LSD, 1V-LSD u.a.. Viele davon wirken als Prodrugs, d.h. sie werden im Körper zu LSD umgewandelt. So wurde etwa 1P-LSD ab 2015 von einer niederländischen Labormarke als „legaler LSD-Ersatz“ auf den Markt gebracht. Anfangs konnte man es (und ähnliche Derivate) in einigen Ländern frei online kaufen – sehr zum Unmut der Behörden.Die Gesetzgeber reagierten jedoch: In Deutschland etwa fallen LSD-Analoga inzwischen unter das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG), wodurch Substanzen wie 1P-LSD, AL-LAD & Co. mittlerweile verboten sind. Ähnlich wurden in vielen europäischen Ländern und den USA diese “Designerdrogen” nachträglich reguliert. Trotzdem tauchen ständig neue Varianten auf. Für Konsumenten bedeutet das: Die rechtliche Lage ist ein Katz-und-Maus-Spiel, und vermeintlich legale LSD-Derivate können schnell illegal werden. Zudem sind Wirkungsprofil und Sicherheit dieser neuen Stoffe weniger erforscht. Erfahrungsberichte sagen meist, dass sie LSD sehr ähnlich seien, teils etwas milder oder kürzer wirkend – aber ohne Gewähr. Wer hier experimentiert, sollte sich der Unsicherheiten bewusst sein (und auf Reinheit achten, etwa durch Reagenztests).

-

Kulturphänomen “Legal Highs”:

Interessant ist, dass LSD-Derivate sogar Eingang in Mainstream-Medien fanden. In der 3sat-Doku „Das LSD-Comeback“ wird z.B. gezeigt, wie Unternehmer LSD-Analoga legal anbieten und wie Microdosing in kreativen Kreisen Anhänger findet. Dieser pragmatische, entmystifizierte Umgang („LSD als optimierbares Konsumgut“) steht im Kontrast zur 60er-Spiritualität. Für die einen ist es verantwortungsbewusste Aufklärung und Entstigmatisierung – für die anderen eine Kommerzialisierung des Heiligen. Fest steht: Die LSD-Kultur hat sich diversifiziert. Vom Therapie-Setting über den Selbstoptimierer-Schreibtisch bis zum Online-Shop für Derivate – LSD oder seine Abkömmlinge erscheinen in neuen Kontexten.

Zusammengefasst: Microdosing und LSD-Derivate zeigen, dass LSD in der modernen Welt neue Rollen findet. Sei es als potenzielles Medikament, als Kreativitäts-Boost im Büroalltag oder als Geschäftsmodell im Graubereich – die Substanz bleibt im Gespräch. Dennoch sollte man sich nicht von Buzzwords blenden lassen: LSD bleibt eine sehr potente psychoaktive Substanz, ob in Mikrodosis oder anderer chemischer Verkleidung. Ein verantwortungsvoller, informierter Umgang ist wichtiger denn je.

Medientipps & Ressourcen – LSD in modernen Medien

Die Beschäftigung mit LSD findet längst nicht mehr nur in Büchern und Foren statt – auch in den digitalen Medien gibt es spannende Projekte und Inhalte. Ob YouTube-Dokumentationen, Podcasts oder Blogs: Hier ein paar Medientipps für weiterführende LSD-Kultur und Aufklärung:

-

Tomatolix (YouTube-Kanal) –

Der deutsche YouTuber Felix Michels alias Tomatolix ist bekannt für seine Selbstexperiment-Videos, darunter auch solche zu LSD und anderen Psychedelika. In einem Video dokumentierte er z.B. eine kontrollierte LSD-Erfahrung (unter ärztlicher Aufsicht) und erklärte wissenschaftlich fundiert die Wirkung auf Körper und Geist. Ein anderes Experiment widmete sich dem Microdosing. Tomatolix’ Stil: nüchterne Aufklärung statt Sensationslust – er spricht mit Experten, betont Risiken und rät klar vom uninformierten Nachmachen ab. Seine Videos („Was passiert, wenn du LSD nimmst?“ etc.) erreichen ein Millionenpublikum und tragen dazu bei, entstehende Mythen mit Fakten zu konfrontieren.

-

Set & Setting (Online-Portal & Podcast) –

Set & Setting ist ein deutschsprachiges Portal für psychedelische Aufklärung und bewusstes Wachstum. Gegründet von einem Team um Jascha Renner, bietet es Blogartikel, einen Podcast, YouTube-Videos und sogar betreute Retreats an. Das Motto: „Psychedelika – mit Herz, Verstand und Verantwortung.“ Hier findet man Guides zu sicherer Anwendung, Integration nach dem Trip, aber auch Interviews mit Experten der Psychedelic Science. Der Set & Setting-Podcast beleuchtet Themen von LSD-Therapie bis Ayahuasca-Ritual, oft mit Gästen aus Forschung oder Szene. ‚

Set & Setting Podcast

Set & Setting Webseite -

Psychedelische Reise (Blog, Community & Kulturplattform)

– Diese Webseite, auf der du dich gerade befindest, ist ein Baustein des Projekts Psychedelische Reise neben dem Youtube-Kanal, Instagram-Account & Podcast. Als Autor, Künstler und Psychedelika-Aktivist teilt Maximilian Wüsten hier fundiertes Wissen, kulturelle Perspektiven und persönliche Erfahrungen rund um Psychedelika – immer mit Fokus auf Safer Use, Integration, Forschung und die lebendige Szene. Neben Blogartikeln und einem Newsletter findest du auch Podcast-Folgen, Interviews und Erfahrungsberichte. Früher war ich als „Hyperraum“ auf YouTube aktiv – nach der Löschung meines Kanals durch YouTube habe ich eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um gegen die Zensur psychedelischer Inhalte vorzugehen und mehr Aufklärungsarbeit zu ermöglichen. Psychedelische Reise steht für eine neue Generation psychonautischer Medienarbeit: vernetzt, unabhängig, bewusstseinserweiternd – und offen für Community, Kultur und kritisches Denken.

-

Dokus & Filme on Demand:

Ergänzend zu den oben genannten Filmen gibt es auch online viele kurze Features. Etwa hat VICE zahlreiche Beiträge zu LSD (z.B. über Microdosing oder eine Porträtserie “Hamilton’s Pharmacopeia”). ZDF/3sat bieten in ihren Mediatheken gelegentlich Dokus wie das erwähnte “LSD-Comeback”. Auch Streaming-Dienste haben Dokuserien (Netflix: “Have a Good Trip” oder Pollans “How to Change Your Mind”).

-

Psychedelische Festivals & Vorträge (online):

Durch Corona sind viele Events ins Netz ausgewichen. Es lohnt sich, mal nach Aufzeichnungen von Konferenzen wie Psychedelic Science 2023 oder Breaking Convention 2022 zu suchen – hier gibt es Vorträge zu LSD-Therapie, Neurobiologie, Ethik u.v.m. Oft frei zugänglich auf YouTube oder den Webseiten der Veranstalter. Ebenso spannend: Podcasts wie “Psychoaktiv” (deutsch) oder “The Psychedelic Podcast” (englisch), wo regelmäßig LSD-Themen diskutiert werden.

Unterm Strich gilt: Noch nie war es so einfach, an gute Infos über LSD zu kommen. Gleichzeitig muss man filtern – die Qualität variiert. Die hier genannten Medientipps gehören zu den seriösen Quellen, die Aufklärung und Kulturgeschichte verbinden. Sie zeigen, dass LSD längst über Hippie-Kultur hinausgewachsen ist und in Dokumentationen, seriellen Formaten und digitalen Gemeinschaften angekommen ist. Wer tiefer einsteigen will, findet heute auf Knopfdruck eine Fülle von Material – eine psychedelische Bibliothek 2.0, gewissermaßen.

Skurriles & Obskures – Kuriositäten rund um LSD

Keine große Kultur ohne schräge Anekdoten! LSD hat im Laufe der Jahrzehnte reichlich skurrile Geschichten und obskure Legenden hervorgebracht. Zum Abschluss unseres Guides hier ein Best-of LSD-Kuriositäten – Geschichten, die so bizarr sind, dass sie zeigen, wie verrückt (und manchmal tragisch) die Reise der Säure durch die Welt verlief:

-

Der Elefant auf Acid:

1962 beschlossen Forscher in Oklahoma herauszufinden, was passiert, wenn man einem Elefanten LSD gibt. Tusko, ein armer Zoo-Elefant, erhielt eine Riesen-Dosis von 297 mg LSD per Injektion – das ist über 3.000-fach eine normale menschliche Dosis. Resultat: Tusko kollabierte nach Minuten und verstarb wenig später. Dieses tragische Experiment zeigte vor allem, wie wenig man damals über Dosierung wusste. Es ging als abschreckendes Beispiel in die Annalen ein – und in die Popkultur (Sammlungen skurriler Forschung, z.B. das Buch “Elephants on Acid”, erwähnen es bis heute).

-

Delfine und LSD:

Der Neurowissenschaftler John C. Lilly wollte in den 60ern erforschen, ob Delfine mit Menschen sprechen lernen können – notfalls mit LSD-Unterstützung. In einem NASA-geförderten Projekt verabreichte er Delfinen LSD, um ihre Kommunikation anzuregen. Leider ohne Erfolg: Die Delfine wurden zwar etwas verspielter, redeten aber kein Englisch. Lilly dagegen experimentierte gern selbst (im Isolationstank unter LSD) und fantasiert von Außerirdischen und Meeresgeistern. Seine bizarre Forschung inspirierte Filme (z.B. “Der Tag, an dem die Delfine sprachen”) – und bleibt ein Kapitel Wissenschaftsgeschichte, das gleichermaßen faszinierend wie schräg ist.

-

Bicycle Day – der LSD-Feiertag:

Jedes Jahr am 19. April feiern Psychonauten weltweit den Bicycle Day. An diesem Tag 1943 unternahm Albert Hofmann den ersten bewusst geplanten LSD-Trip der Geschichte und radelte – von intensiven Visionen überwältigt – nach Hause. Heute ist der Bicycle Day ein inoffizieller Feiertag der psychedelischen Kultur. Es gibt Kunstausstellungen, Musik-Events und natürlich spezielle Bicycle-Day-Blotterart (Acid-Pappen mit Hofmann-auf-Fahrrad-Motiv) zu diesem Anlass. Anders als am „420“ (Cannabis-Feiertag) wird am Bicycle Day eher der Geschichte gedacht und bewusstseinserweiternde Kunst genossen – natürlich nicht ohne den einen oder anderen Gedenk-Trip im kleinen Kreis.

-

Der LSD-No-Hitter:

Sport und LSD – passt das zusammen? Normalerweise nein, aber eine Ausnahme ist legendär: Dock Ellis, Pitcher der Pittsburgh Pirates, soll 1970 ein komplettes No-Hitter-Baseballspiel unter LSD-Einfluss geworfen haben. Ein No-Hitter bedeutet, dass der Werfer dem gegnerischen Team keinen einzigen gültigen Schlag erlaubte – eine seltene Glanzleistung. Ellis behauptete später, er habe aus Versehen LSD genommen, da er den Spieltermin verwechselt hatte. Auf dem Pitcher-Hügel merkte er dann, dass er trippte: „Ich hatte im vierten Inning die verrückte Idee, dass Richard Nixon der Homeplate-Umpire war. Und einmal dachte ich, ich werfe den Ball zu Jimi Hendrix, der mir mit einer leuchtenden Gitarre am Schlagmal gegenüberstand.“. Trotzdem schaffte er das Unmögliche und gewann 2:0. Diese Geschichte klingt zu verrückt, um wahr zu sein – gilt aber als gut dokumentiert (Ellis erzählte sie selbst oft, und es gibt den witzigen Cartoon “Dock Ellis and the LSD No-No” darüber). Sie zeigt: LSD schreibt mitunter Sportgeschichte auf seine eigene, surreale Art.

-

Grace Slicks geplatzter Plan:

Eine berühmte Anekdote aus dem Weißen Haus: Grace Slick, Sängerin von Jefferson Airplane, war 1970 zu einem Teekränzchen mit Präsident Richard Nixon’s Tochter eingeladen. Ihr kühner Plan: ins Weiße Haus gelangen und Nixon LSD in den Tee mischen, um „sein engstirniges Bewusstsein zu erweitern“. Slick schmuggelte eine Dose ein und kam tatsächlich bis vor Nixons Büro – wurde aber im letzten Moment erkannt (sie stand auf einer „Schwarzen Liste“ von Radikalen) und hinauskomplimentiert. Der LSD-Tee wurde nie serviert, doch alleine die Vorstellung, dass beinahe ein US-Präsident ungefragt auf Acid gesetzt worden wäre, macht diese Anekdote unsterblich.

-

Urban Legends: Blue Star und Co.:

LSD zog auch moderne Legenden an. Eine berühmte Urban Legend der 80er/90er war die Warnung vor „Blue Star Tattoos“ – angeblich kleinen LSD-getränkten Aufklebern, die als Kinder-Sticker getarnt auf Schulhöfen kursierten, um Kids abhängig zu machen. Polizei und Schulen verschickten ernsthafte Warnbriefe. Später stellte sich heraus: Da war nichts dran. Kein einziger bestätigter Fall von LSD-Stickern für Kinder ist bekannt. Dennoch taucht diese Legende bis heute immer mal wieder auf (ein Echo der Gesellschaftsängste). Ähnlich legendär: Die Geschichten von Leuten, die „hängenbleiben“ und glauben, sie seien ein Glas Orangensaft – oder der Mann, der stundenlang die Sonne anstarrte und erblindete. Viele solcher Schauermärchen sind übertrieben oder erfunden, aber sie gehören zum Folklore-Schatz rund um LSD. Sie zeigen auch, wie LSD in den öffentlichen Vorstellungen mal überhöht, mal verteufelt wurde.

Psychedelische Reise Unterstützer werden

Unsere Inhalte entstehen mit viel Herz und Recherche. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, hilf mit, unsere Arbeit zu ermöglichen und sichtbar zu machen. 💛

Wie man sieht, hat LSD im Laufe der Zeit jede Menge skurriler Blüten getrieben. Von wissenschaftlichen Grenzgängen über absurde Sportstories bis hin zu Großstadtmythen – LSD bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Ernst und Ulk. Gerade weil LSD so kraftvoll die Wahrnehmung verändert, erzeugt es Geschichten, die an der Grenze zwischen Realität und Fantasie spielen.

Abschließend: LSD als Substanz mag klein sein – ein paar winzige Mikrogramm auf einem Stück Papier – doch seine kulturelle Wirkung ist riesig. Von den Laboren in Basel über die Hippie-Hochburgen Kaliforniens bis in die Gegenwart hat LSD Kunst, Musik, Sprache und Ideengeschichte mitgestaltet. Dieser Guide bietet einen Einstieg in diese psychedelische Welt jenseits der reinen Drogeninfos. Wie bei einer guten Reise haben wir Stationen in verschiedenen “Ländern” gemacht: Film, Literatur, Sound, Wissenschaft und mehr. Jede Station lädt ein, tiefer einzutauchen – es gibt zu jedem Thema unzählige weitere Filme, Tracks, Bücher und Projekte, die darauf warten, entdeckt zu werden.

In der LSD-Kultur findest du eine einzigartige Mischung aus Underground-Spirit und hochkarätiger Inspiration. Egal ob du selbst Erfahrungen mit LSD hast oder einfach nur neugierig auf das Phänomen bist – die Auseinandersetzung mit der LSD-Kultur kann den Horizont erweitern. Schließlich geht es hier um mehr als einen chemischen Stoff: Es geht um Bewusstsein und dessen Erweiterung, um Kreativität und Freiheit, um Gemeinschaft und Visionen. In diesem Sinne: Bleib neugierig, aber auch verantwortungsbewusst. Die psychedelische Reise ist faszinierend – und sie hat gerade erst wieder begonnen. Gute Reise!